一日葬のデメリットとは?費用・流れ・注意点を徹底解説

近年増えている「一日葬」。費用や時間を抑えられる点から選ばれるケースが多くなっていますが、その一方でデメリットも存在します。通夜を省くことで弔問の機会が減る、宗派によっては受け入れられないなど、注意すべき点を理解しておくことが大切です。

この記事では、一日葬とはどのような形式なのか、費用面や流れの特徴、そして知っておきたいデメリットを詳しく解説します。

一日葬にはメリットもあるがデメリットを理解することが大切

一日葬は近年利用が増えている葬儀形式で、従来の通夜と告別式を二日間に分けるスタイルと異なり、1日で完結することが特徴です。仕事や学校などで多忙な現代社会に適しており、参列者の負担を軽減できるという点で支持されています。

しかし、便利さの一方で注意すべきデメリットも存在します。ここでは、一日葬の基本的な流れや特徴を押さえながら、実際に検討する際に知っておきたい注意点を解説します。

一日葬とは?通夜を省いて告別式と火葬を1日で行う葬儀形式

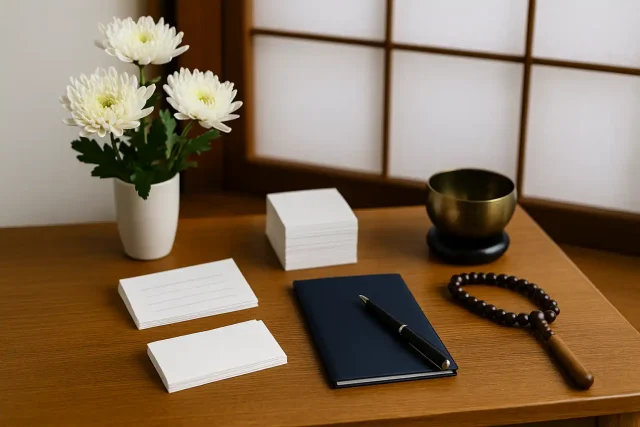

一日葬は通夜を省略し、告別式から火葬までを1日で行う形式です。午前中に告別式を執り行い、午後に火葬・収骨を終える流れが一般的で、全体で5〜6時間ほどで完結します。

参列者にとって拘束時間が短く済むため、高齢者や遠方からの親族も参加しやすい点がメリットです。ただし、通夜がないため、故人とゆっくり過ごす時間が減ってしまうという側面もあります。

費用面のメリットと見落としやすい追加費用

一日葬は二日間の会場費や通夜の飲食費が不要となるため、一般葬よりも費用を抑えられます。平均的には50〜70万円程度で行われることが多く、同規模の家族葬よりも負担が軽くなる傾向があります。

しかし、必ずしもすべての費用が安くなるわけではありません。例えば、参列者に返礼品を用意する場合や僧侶へのお布施は一日葬でも必要であり、火葬場への移動費や供花代などは通常と変わりません。費用を事前に明確にしておかないと「思ったほど安くならなかった」と感じるケースもあります。

弔問の機会が少なく、参列者に配慮が必要

通夜を省くことで、友人や知人が弔問できる機会が限られるのは大きなデメリットです。特に平日の昼間に行うことが多いため、仕事の都合で参列できない人も増えます。

後日「知らせてほしかった」「最後に会いたかった」と遺族に連絡が入ることも少なくありません。こうしたトラブルを避けるためには、事前に「家族だけで行う一日葬であること」を丁寧に説明し、後日お別れ会や法要を設けるといった配慮が大切です。

宗教的儀礼や地域慣習と合わない可能性

一日葬は比較的新しい葬儀形式であるため、宗派や地域によっては受け入れられない場合があります。

例えば、仏教の一部宗派では通夜が必須とされており、一日葬を選ぶと菩提寺の僧侶に断られるケースもあります。また、地域の慣習として「通夜を行うのが当然」とされる場所では、親族から理解を得られず不満が生じることもあります。

実際に一日葬を選ぶ前に、菩提寺や親族に相談しておくことが欠かせません。

短時間で慌ただしく、心の整理がつきにくいことも

一日葬は告別式から火葬までを短時間で行うため、ゆっくりと故人と向き合う時間が少ないと感じる方もいます。

通夜がある場合は一晩を通して思い出を語り合ったり、親族同士で心を支え合ったりする時間がありますが、一日葬ではそうした機会が省略されます。

結果として「気持ちの整理がつかないまま式が終わってしまった」と後悔する人も少なくありません。形式だけでなく心情面の影響も考慮して選択することが大切です。

一日葬が向いている人・避けた方がよい人

一日葬は費用や時間の負担を軽減できる点から注目されていますが、すべての家庭に適しているわけではありません。遺族や参列者の状況によって「向いているケース」と「避けた方がよいケース」があります。ここではそれぞれの特徴を整理して解説します。

家族や近親者だけで静かに見送りたい人

一日葬が適しているのは、家族やごく親しい親族だけで故人を見送りたい場合です。少人数で行うため進行がスムーズで、準備や対応の負担も減らせます。高齢者が多い家庭や、遠方からの参列が難しい場合にも、一日葬は現実的な選択肢となります。

例えば、地方に住む両親を見送る際に、親族も高齢で夜の通夜への参列が難しいというケースでは、一日葬を選ぶことで無理なく参列でき、落ち着いた雰囲気の中でお別れができます。

参列者の人数が多い・弔問者への対応が必要な場合は不向き

一方で、参列者の人数が多く見込まれる場合や、交友関係が広い故人を見送る場合には一日葬は不向きです。通夜がないため、弔問の場が限られ「参列できなかった」と不満を抱かれる恐れがあります。

例えば、会社役員や地域活動に積極的だった方の葬儀では、多くの弔問客が訪れることが予想されます。このようなケースでは一般葬や二日間の家族葬を選んだ方が、参列者が安心してお別れできるでしょう。

菩提寺との関係や宗派のルールを確認すべきケース

一日葬は宗派や菩提寺との関係によって実施できない場合があります。特に仏教の一部宗派では通夜が必須とされているため、菩提寺の僧侶に断られることがあります。無理に一日葬を選んでしまうと、後々のお付き合いや法要にも影響する可能性があるため注意が必要です。

菩提寺がある場合には、事前に「一日葬を検討している」と相談し、了承を得てから進めることが重要です。僧侶との関係を大切にすることが、将来的なトラブル回避につながります。

このように、一日葬は「少人数で静かに見送りたい家庭」には適していますが、「参列者が多い場合」や「宗派の制約がある場合」には向きません。自分たちの状況を冷静に整理し、適切な葬儀形式を選ぶことが大切です。

一日葬のデメリットをカバーする方法

一日葬は費用や時間の面でメリットがある一方で、弔問の機会が少ない・宗派の慣習と合わないなどのデメリットもあります。

しかし工夫次第でこうした不安を軽減することが可能です。ここでは一日葬のデメリットを補うための実用的な方法を紹介します。

お別れ会や後日法要を設ける

通夜を省くことで弔問の場が減ってしまう一日葬では、後日あらためてお別れ会や法要を設ける方法が有効です。親族だけで一日葬を行い、その後に知人や友人を招いてお別れの会を開けば、参列できなかった人々も故人を偲ぶことができます。

例えば、葬儀後1か月前後に「偲ぶ会」をレストランや会館で開催するケースもあります。会費制にすることで参加しやすくなり、形式にとらわれないお別れの場を提供できるのも利点です。

事前に親族・知人へ説明し理解を得る

一日葬を選んだ理由を事前に伝えることで、参列できなかった人からの誤解や不満を防ぐことができます。案内状や訃報の際に「一日葬で執り行います」「家族だけで行うため、後日改めてご挨拶をさせていただきます」と明記するのが望ましいでしょう。

実際に、訃報をメールや郵送で伝える際に「コロナ禍のため規模を縮小し一日葬といたします」と記載する家庭も増えています。このように背景を丁寧に説明すれば、参列できない人も納得しやすくなります。

費用や内容を葬儀社と十分に相談する

一日葬の費用は一般的に抑えられるといわれますが、プラン内容によっては想定外の出費が生じることもあります。そのため、葬儀社との打ち合わせを丁寧に行い、費用と内容を明確にすることが大切です。

例えば、祭壇や返礼品の有無、会場使用時間の延長料など、細かい部分で追加費用が発生する場合があります。事前に見積もりを取り、比較検討することで「思ったより高額になった」というトラブルを防げます。

また、僧侶への依頼方法も確認しておきましょう。菩提寺の僧侶に依頼する場合と、葬儀社を通じて紹介を受ける場合では、お布施の目安や読経時間に違いがあります。費用面だけでなく、宗教儀礼の点でも事前調整が重要です。

このように、一日葬のデメリットは「後日お別れの場を設ける」「事前に説明する」「葬儀社と相談する」という工夫で十分にカバーできます。準備を整えておけば、短い時間の中でも故人を心を込めて見送ることができるでしょう。

まとめ:一日葬のデメリットを理解した上で最適な葬儀形式を選ぶ

一日葬は、通夜を省略し告別式と火葬を1日で行うため、費用や時間の負担を抑えられる点で現代のライフスタイルに合った葬儀形式です。

特に「家族だけで静かに見送りたい」という希望を持つ家庭には適しています。しかし、その一方で参列機会が少なくなる、宗派の慣習に合わない可能性があるなどのデメリットも存在します。

今回紹介したように、一日葬の主な注意点は以下の通りです。

- 通夜を省くため弔問の機会が減り、参列できない人が出やすい

- 菩提寺や宗派によっては受け入れられない場合がある

- 短時間で慌ただしく、気持ちの整理がつきにくいことがある

- 費用は抑えられるが、返礼品や僧侶へのお布施は必要

一日葬を選ぶ際には、デメリットを理解した上で、どのように補うかを考えることが大切です。

例えば、後日お別れ会を開いたり、親族や知人に丁寧に説明して理解を得ることで、トラブルを避けつつ心のこもったお見送りができます。

また、葬儀社や菩提寺と相談し、プラン内容や費用を明確にしておくことで安心して準備を進められるでしょう。

葬儀には「これが正解」という形はありません。大切なのは、故人の想いと遺族の希望を尊重し、納得できる形式を選ぶことです。一日葬はその選択肢のひとつであり、状況に応じて最適な形を見つけることが何より重要です。

もし一日葬を検討している場合は、メリットだけでなくデメリットにも目を向け、必要に応じて代替手段を組み合わせることをおすすめします。そうすることで、限られた時間の中でも心温まるお別れを実現できるでしょう。