香典を中袋なしで包む正しい入れ方|お札の向き・住所の書き方・画像解説付き

葬儀に参列する際、香典袋を準備していて「中袋がないタイプを買ってしまった…どうやって書けばいいの?」と不安になる方は少なくありません。お札の向きや金額の書き方など、細かい部分で迷ってしまうのも自然なことです。

本記事では、中袋なしの香典袋の正しい入れ方や記入方法を、画像付きでわかりやすく解説します。

香典を中袋なしで包む正しい入れ方とマナー

香典袋には「中袋あり」と「中袋なし」の2種類が存在します。近年ではシンプルなデザインや小規模葬儀の普及により、中袋がないタイプを手にする方も少なくありません。

しかし、中袋がない場合は「どこに住所や氏名を書くのか」「お金はどう入れるのか」と戸惑う人も多いでしょう。

ここでは、中袋なしの香典袋を正しく使うための基本ルールから、お金の入れ方や金額ごとの注意点まで、具体的に解説します。

中袋なしの香典袋の基本ルール

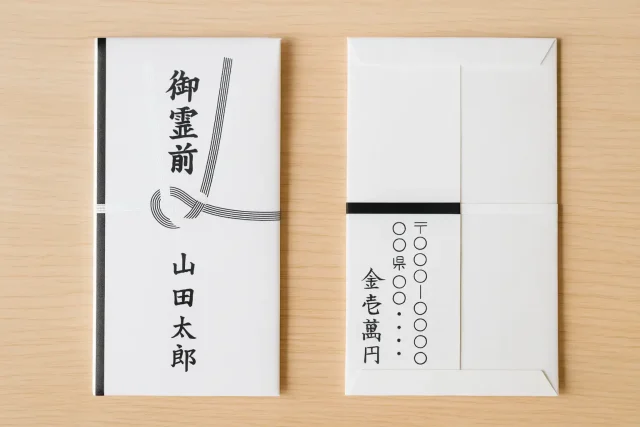

中袋がない香典袋では、通常中袋に記入する住所・氏名・金額を外袋の裏面に直接記入します。裏面の左下あたりに縦書きで「住所・氏名」、次に「金額」を書くのが基本です。

例えば、金額を書く際は「五千円」ではなく、「金伍仟圓」と旧字体や漢数字を用いて表記します。これは、数字を改ざんされにくくする意味合いがあるためです。現代では簡略化して「金五千円」と書く場合もありますが、葬儀という格式を重んじる場では、なるべく正式な書き方を心がけると安心です。

また、記入は必ず黒の筆ペンまたは毛筆を使いましょう。ボールペンや万年筆は弔事には不向きとされています。

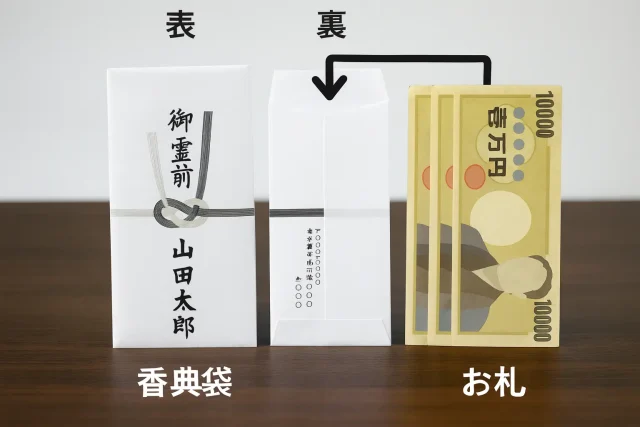

お金の入れ方とお札の向き(上下の注意点)

-1-e1755814535838.webp)

香典に入れるお札の向きは、非常に大切なマナーのひとつです。一般的なルールは、お札の表(肖像画が描かれている面)を袋の裏側に向けて入れることです。さらに、肖像画の頭が袋の下側に来るようにするのが基本です。

これは「不幸ごとは早く終わるように」という意味を込めたもので、結婚式など慶事と逆の入れ方になります。慶事では「お札の顔を上に」して丁寧に入れますが、弔事では逆にすることで区別をつけています。

1枚だけの場合はこのルールで十分ですが、複数枚を入れるときは、必ず向きをそろえて折り目を合わせるようにしましょう。バラバラに入っていると不快に感じられることがあるため注意が必要です。

金額が五千円の場合の注意点

香典の金額設定は、故人との関係性や地域の慣習によっても異なります。中でも「五千円」という金額は、一般的に親しい友人や職場関係で選ばれることが多い額です。

ただし、地域によっては「偶数は割り切れる=縁が切れる」として避けられることがあるため、五千円は比較的無難だが、一万円にするかどうかを迷う場面もある点を知っておきましょう。

また、五千円を包む場合には「五千円札1枚」が最もスマートです。千円札5枚でも金額としては同じですが、少額に見えてしまう印象を与えることがあります。特に目上の方や親族関係では、必ず五千円札1枚を用意するのがおすすめです。

正しい入れ方がわかる画像例

-e1755814286246.webp)

文字だけではイメージが難しいという方のために、香典袋の正しい入れ方を示す画像を参考にすると安心です。実際に見ることで、「お札の向き」「記入位置」「袋の扱い方」が一目で理解できます。

ただし、インターネット上には誤った例も散見されます。例えば、慶事の入れ方と混同して「お札の顔を上に」してしまう画像や、横書きで住所を記した不自然な例もあります。

そのため、画像を見る際には、必ず信頼できる葬儀社やマナー解説サイトが提供しているものを選びましょう。

画像を参考にしながら、実際に自宅で一度練習してみると本番で慌てずに済みます。

香典袋に記入する内容と書き方の基本

中袋がない香典袋では、住所や氏名、金額などを外袋に直接記入する必要があります。どこに何を書くのか、縦書きか横書きか、漢字で書くのかといった細かいマナーに迷う方も多いでしょう。

ここでは、中袋なしの香典袋に記入する際の基本ルールと注意点を解説します。

住所や氏名を正しく書く方法

中袋がない場合は、外袋の裏面に「住所・氏名」を明記するのが基本です。裏面の左下に縦書きでフルネーム、その右側に住所を記入します。これは、遺族が香典返しを送る際に必要となるためで、省略すると迷惑をかける可能性があります。

特に家族葬や小規模葬儀では、参列者が少ない分、誰が香典を包んでくれたかが把握しにくいため、住所記載は欠かせません。番地や建物名まで省略せずに記入することが望ましいでしょう。

漢字で記入するのが基本となる理由

香典に記載する氏名や金額は、必ず漢字で書くのが正式です。例えば金額は「五千円」「一万円」と漢数字を用い、算用数字(5,000円)や平仮名は避けます。

これは、葬儀という場が正式で格式を重んじる性質を持つためです。加えて、漢数字は改ざんされにくいという実用面の理由もあります。特に「一」や「二」などは「二十」などに書き足される恐れがあるため、「壱」「弐」といった旧字体を用いるとより安心です。

また、氏名も省略せず正式名称を記載することが大切です。普段の愛称や略称ではなく、戸籍にあるフルネームを毛筆や筆ペンで書くことが礼儀とされています。

横書きが許されるケース(例外的な書き方)

香典袋の記入は縦書きが基本ですが、近年は横書きが許容される場面もあります。特に以下のようなケースです。

- ビジネス関係で参列し、英文住所をそのまま記入する場合

- 現代的なデザインの香典袋で、横書きの罫線が印刷されている場合

- 故人や遺族の意向でカジュアルな葬儀スタイルが選ばれている場合

ただし、横書きはあくまで例外であり、縦書きに比べるとフォーマルさに欠ける印象を与える可能性があります。そのため、判断に迷うときは必ず縦書きを選ぶのが無難です。

一方で、横書きを選ぶ場合でも、丁寧に漢字を使って記載することは変わりません。特に金額については、横書きでも「金五千円」と正式に記載するのがマナーです。

香典袋の選び方と中袋なしを使う場面

香典袋には「中袋あり」と「中袋なし」の2種類があります。選び方を間違えると「簡素すぎる」「逆に立派すぎる」といった印象を与えてしまい、遺族に不快感を持たれる可能性もあります。ここでは、香典袋を選ぶ際の基準と、中袋なしが適している具体的な場面について整理します。

中袋ありとなしの違い

中袋ありとなしの最大の違いは、記入する場所が分かれているかどうかです。

- 中袋あり:金額・住所・氏名を中袋に記入し、外袋には表書き(御香典など)と名前だけを書く。

- 中袋なし:裏面に住所・氏名・金額を直接記入する。外袋がそのまま管理用になる。

中袋ありは見た目に厚みが出るため、やや格式高い印象を与えます。一方で、中袋なしはシンプルで、香典返しの準備がしやすいという実用的なメリットがあります。

また、中袋ありは袋が二重になるため、少し丁寧すぎると感じる人もいます。簡素で負担を軽減する家族葬や一日葬では、中袋なしの方がむしろ自然に受け止められることが多いです。

中袋なしが使われるケース(家族葬・簡略葬など)

中袋なしの香典袋は、少人数で執り行う葬儀でよく用いられます。例えば、家族葬や直葬など規模を抑えた葬儀では、形式を簡略化するために中袋なしを選ぶケースが増えています。

また、香典の金額が3,000円〜5,000円程度と比較的少額である場合も、中袋なしの袋が適しています。逆に、10万円など高額の香典を渡す場合は、中袋ありの袋を使い、より丁寧に包むのが一般的です。

さらに、最近では市販の香典袋の多くが「中袋なし」仕様になっていることもあります。そのため、香典袋を購入する際には、渡す金額や葬儀の規模を踏まえて選ぶとよいでしょう。

地域や宗派による違い

香典袋の形式は、地域や宗派によっても違いがあります。例えば、関西地方では比較的簡素な香典袋が好まれる傾向があり、中袋なしの利用が一般的です。

一方で、関東地方では中袋ありを選ぶ人が多く、外袋と中袋をしっかり分けるのが礼儀とされています。

また、宗派によっても受け止め方が異なります。浄土真宗や曹洞宗など、儀礼を重んじる宗派では中袋ありを選ぶ方が無難な場合もあります。ただし、近年は形式よりも「気持ちを込めて香典を包むこと」が重視されつつあり、絶対的なルールは存在しません。

もし迷う場合は、親族や葬儀社に確認してから選ぶのが安心です。地域の風習を踏まえたアドバイスをもらえるため、トラブルを避けることができます。

香典を入れる際によくある疑問と実例

香典袋を準備しても、「新札は避けるべきか」「複数枚のお札を入れるときはどうするか」など、細かな点で迷う方は少なくありません。こうした疑問は些細に思えるかもしれませんが、遺族に与える印象を大きく左右します。

ここでは、香典を入れるときによくある疑問と、実際の対応例を紹介します。

新札を使ってよいかどうか

香典に入れるお札について、最も多い疑問が「新札を使ってよいのか」です。一般的なマナーとしては、ピン札(完全な新札)は避けるのが望ましいとされています。

なぜなら、新札をあらかじめ準備していたように見え、かえって「不幸を予期していた」と受け取られる可能性があるからです。

ただし、くしゃくしゃのお札や汚れのひどい紙幣も失礼にあたります。そのため、使用感はあるが比較的きれいな紙幣を選ぶのが理想です。もし手元に新札しかない場合は、折り目を軽くつけてから入れると違和感が和らぎます。

複数枚のお札を入れるときの整え方

1万円札を2枚、千円札を5枚といったように、複数枚で金額をそろえることもあります。この場合、すべて同じ向きに揃えることが大切です。表裏や上下がバラバラだと、不作法に見えてしまいます。

さらに、複数枚を入れる際は「高額紙幣を表に置く」といった配慮も求められます。例えば、五千円札1枚と千円札5枚を入れる場合は、五千円札を一番上にし、残りを後ろにそろえて重ねると整った印象になります。

実際に葬儀社の現場でも、香典を受け取った際に「きちんとそろっているお金」は遺族が整理しやすく、感謝されることが多いといわれています。

折り方や人物の向きの注意点(補足説明)

お札を折って入れるかどうかも悩みやすい点です。基本的には、折らずに入れるのがマナーです。折り曲げると見た目が悪くなり、金額が少なく見えてしまうこともあります。

ただし、小さな香典袋を使用する場合や、どうしても入らない場合には一度だけ折っても問題ありません。

その際は、できるだけきれいに半分に折り、人物の顔が袋の下側に来るように向きをそろえます。人物が逆さになっていると「不注意」と受け止められることがあるため注意しましょう。

また、複数人でまとめて香典を渡す場合には、代表者がまとめて入れるケースもあります。その際も折り目や向きをそろえることで、受け取る側に対する配慮が伝わります。

まとめ|中袋なしでも「正しい入れ方」と「記入方法」で失礼なく香典を渡せる

中袋がない香典袋でも、基本的なマナーを守れば失礼になることはありません。大切なのは、「お札の入れ方」「住所や氏名・金額の記入方法」「香典袋の選び方」を正しく理解し、心を込めて準備することです。

具体的には、

- お札は肖像画を裏側にし、頭を下向きに入れる

- 住所や氏名は裏面左下に縦書きで記入し、金額は漢数字を用いる

- 金額が少額であれば中袋なしでも十分だが、高額の場合は中袋ありを選ぶ

- 新札は避けつつ、きれいなお札を用意する

これらを押さえておけば、初めて葬儀に参列する方でも安心して香典を準備できます。

また、地域や宗派によって細かい違いがあるため、不安な場合は家族や葬儀社に相談することも有効です。形式にとらわれすぎず、「故人を偲び、遺族を思いやる気持ち」を形に表すことこそが、香典の本来の意味といえます。