香典連名の書き方完全ガイド|2人・3人・5人以上の正しい対応方法

香典を複数人で包むとき、どのように名前を書けばよいか迷う方は少なくありません。夫婦や兄弟、友人同士など関係性によって適切な書き方が異なり、人数によっても工夫が必要です。

本記事では、香典を連名にする際の基本マナーから、2人・3人・5人以上の場合の書き方や注意点までをわかりやすく解説します。

香典の連名は3人までが基本の目安

香典を連名で差し出す際、人数の目安としてよく挙げられるのが「3人まで」です。これは宗教的な決まりではなく、一般的なマナーや実務上の配慮から生まれた基準です。

例えば兄弟や夫婦、親子といった近しい関係でまとめて香典を包むことは珍しくありません。しかし、あまりに多人数で連名にすると、故人遺族にとって確認や記録の手間が増え、受け取る側の負担につながってしまいます。

そのため、香典を連名にする際は、3人程度までを一つの目安にすることが望ましいとされています。

なぜ3人までが望ましいとされるのか

香典の表書きには、通常「御香典」や「御霊前」といった表題と差出人の名前を書きます。1人や2人ならフルネームを書き入れても見やすく整理できますが、4人以上になると文字数が増え、限られたスペースに無理やり詰め込む必要が出てきます。

その結果、字が小さくなったり読みにくくなったりして、遺族側が名前を確認しにくくなるのです。

また、香典帳と呼ばれる記録帳に名前を転記する際にも、3人程度であれば記入や確認がしやすいというメリットがあります。

香典帳はお返しや礼状を出すときの基礎資料になるため、読みやすさや正確さが非常に重要です。そのため、多人数連名ではなく、3人までで区切るのが実務的にも合理的といえます。

例えば、兄弟3人で一緒に香典を包む場合には、香典袋の表面に3人分の氏名を並べて書くのが適切です。もし夫婦と子ども1人で包む場合も同様に3人連名が可能です。

ただし子どもが未成年の場合は、名前を省略して夫婦のみの連名にするケースもあります。いずれにしても、受け取る側が誰からの香典かを一目で把握できるようにすることが第一です。

4人以上の場合に避けられる理由

4人以上で連名にすると、香典袋の表面が名前でいっぱいになり、見栄えが乱雑になりがちです。特に毛筆で丁寧に書く場合、小さな字で複数人の氏名を記入するのは見やすさを損ねる原因となります。

結果として、誰からの香典なのかが判別しにくくなるため、遺族の負担を増やしてしまうのです。

そのような場合の解決方法としては、代表者1人の名前を表面に書き、残りの人の名前は中袋や別紙に記入して同封する方法があります。

例えば、職場の有志5人で香典を包む場合、「代表者の名前+外一同」と書き、内部にメンバー全員の氏名を書いた紙を入れるのが一般的です。これならば見た目もすっきりし、遺族も香典帳へ正確に記録できます。

また、金額が大きくまとまる場合には、無理に1つの香典袋に連名で記すよりも、2〜3人ごとに袋を分けて渡すのも適切です。

例えば兄弟5人であれば、2人と3人に分けてそれぞれ連名にすると、読みやすさと配慮の両立が可能です。

このように、4人以上になると「分けて記す」工夫が必要となり、それが香典連名は3人までが基本とされる理由につながっています。

香典は形式だけでなく、遺族への思いやりを伝えるものです。人数が多い場合こそ、受け取る側が負担なく確認できる工夫を心がけることが、最も大切なマナーといえます。

香典を連名で書く際の基本マナー

香典を複数人で連名にする場合、書き方に注意しないと受け取る側に不快感を与えたり、誰からの香典なのかがわかりにくくなったりします。

とくに縦書きと横書きの使い分け、フルネームか名字だけにするか、金額とのバランスを考える点は、香典マナーの中でも重要な部分です。

ここでは、初めて香典を連名にする方にも理解しやすいように、基本のルールを整理して解説します。

縦書きと横書きの使い分け

香典袋の表書きは、日本の伝統的な習慣に沿って縦書きが基本とされています。多くの市販の香典袋も縦書きを前提としたデザインになっており、故人や遺族に対する敬意を示す意味でも縦書きが望ましいです。

ただし、地域や宗派によっては横書きの香典袋も流通しており、特に洋風デザインや若い世代では横書きを用いることもあります。

連名の場合は、縦書きなら右側から順に書いていきます。夫婦であれば右に夫、左に妻という形が自然です。横書きの場合は左から右に並べて記入しますが、日本では縦書きが主流であることを覚えておくと安心です。

例えば、兄弟2人で連名にする場合、縦書きなら兄を右、弟を左に記す形になります。このように書き方の方向性を統一することが、整った印象を与えるポイントです。

フルネームで書くべきか名字のみか

香典の連名では、基本的にフルネームで記すのが原則です。名字だけでは同姓が多い地域や親族内で誰なのか判別が難しくなる場合があるためです。

例えば「佐藤」とだけ書かれても、どの佐藤さんからの香典か分からず、遺族が礼状や香典返しを手配する際に混乱を招きます。

ただし、夫婦で連名にする場合は、夫のフルネームと妻の名前のみを書く形が一般的です。例えば「佐藤太郎・花子」と書けば、同じ世帯であることが一目で分かります。

また、兄弟や友人同士で連名にする場合には、全員フルネームを並べる方が丁寧で分かりやすいです。人数が多い場合には、代表者の名前を表に書き、残りは中袋や別紙にフルネームで記す方法も活用できます。

金額とのバランスを考えるポイント

香典を連名で差し出す際には、人数と金額のバランスにも注意が必要です。たとえば、3人連名であればそれぞれの負担を合算した金額を包むことになりますが、表書きに人数分の名前が並んでいるのに金額が少なすぎると、遺族に違和感を与える可能性があります。

反対に、高額すぎる場合はかえって香典返しの負担を大きくしてしまうため注意が必要です。

実務的には、1人当たりの相場を合計して包むのが最も分かりやすい方法です。例えば、兄弟3人でそれぞれ1万円ずつ出し合う場合、合計3万円を連名の香典として包むのが適切です。

夫婦であれば世帯単位とみなされるため、2人連名でも1万円程度が相場とされる場合もあります。このように、金額は人数と関係性を踏まえて調整することが大切です。

金額のバランスを意識することで、香典を受け取る遺族にとっても自然で分かりやすくなり、心配りが伝わります。

連名は単に人数をまとめるだけでなく、金額と名前の見せ方を整えることで、故人と遺族に誠意を示すものになるのです。

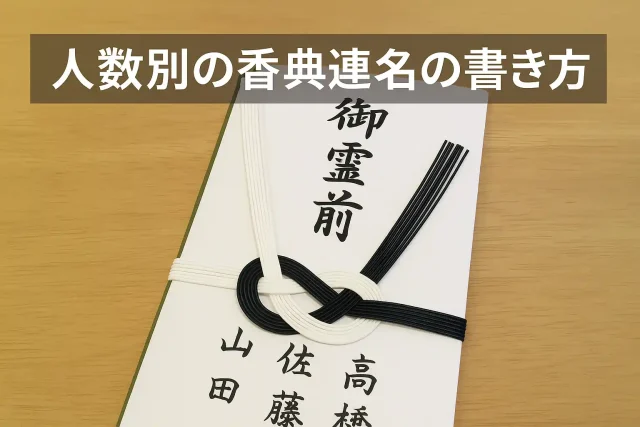

人数別の香典連名の書き方

香典を複数人で連名にする場合、人数によって書き方や工夫が変わります。夫婦や兄弟のように少人数であれば比較的シンプルですが、3人やそれ以上になるとバランスや読みやすさを意識する必要があります。

ここでは、2人、3人、そして5人以上のケースごとに基本的な書き方と注意点を解説します。

2人で連名にする場合(夫婦・兄弟など)

2人で連名にする場合は、もっとも分かりやすく整った形に仕上げやすいです。夫婦の場合、右側に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前のみを記入するのが一般的です。

例えば「佐藤太郎・花子」と書けば、同じ世帯からの香典であることが伝わります。この書き方は、世帯単位で行動する夫婦にふさわしいとされています。

兄弟や友人同士であれば、それぞれフルネームを並べて書きます。この場合は、年長者や代表者を右に書き、続いて左にもう一人の名前を記すのが自然な流れです。

例えば「田中一郎・二郎」とすれば、誰からの香典か一目でわかります。2人であれば香典袋のスペースも十分にあり、字が小さくならずに読みやすいのが利点です。

3人で連名にする場合の正しい書き方

3人で連名にする場合は、縦書きで右から順に名前を書き入れます。一般的には年長者や代表者を右端に書き、順番に左へと並べます。

例えば兄弟3人なら「佐藤一郎・二郎・三郎」と記せば、関係性が分かりやすく整理されます。

友人3人や職場の同僚3人であれば、五十音順に並べる方法もあります。受け取る遺族が誰からの香典かを整理しやすいためです。表面にフルネームを3人分記しても十分に収まるので、見た目のバランスも良好です。

ただし文字数が増えるため、筆ペンなどで丁寧に書くことを意識すると良いでしょう。

また、夫婦と子ども1人の3人で香典を差し出す場合には、夫婦連名に加えて子どもの名前を左端に記す形が一般的です。

ただし子どもが未成年の場合は夫婦のみの連名とし、子どもの名前を省くこともあります。この判断は地域の習慣や親族内の慣例に合わせるのが無難です。

5人以上の場合の対応方法と工夫

5人以上になると、香典袋の表面に全員の名前を書くのは現実的ではありません。字が小さくなり過ぎて読みづらくなり、誰からの香典か分かりにくくなるためです。

そのため、5人以上の場合は代表者の名前を表書きに書き、残りのメンバーは「外一同」や「有志一同」といった表現でまとめます。

具体的には、表面には「山田太郎 外一同」と記し、中袋や別紙に全員のフルネームを一覧にして添えます。これにより、遺族は香典帳に正確に記録でき、香典返しの準備もスムーズになります。職場や地域の有志で香典をまとめる場合によく使われる方法です。

また、兄弟姉妹が5人など人数が多い場合は、2人と3人に分けてそれぞれ連名にする方法もあります。

こうすれば全員の名前を表面に書ける上、読みやすさも確保できます。いずれにしても、遺族にとって分かりやすく、記録しやすい形を優先することが、5人以上の香典連名で大切な配慮となります。

関係性ごとの香典連名の例

香典の連名は、差し出す人の関係性によって適切な書き方が異なります。夫婦や兄弟、親子、そして友人同士といった立場ごとに工夫することで、遺族に対して分かりやすく、かつ誠意を伝えることができます。

ここでは、代表的な4つの関係性ごとに正しい連名の記し方と注意点を解説します。

夫婦で連名にする場合

夫婦で香典を出す場合は、世帯単位で行うのが自然です。書き方の基本は、右側に夫のフルネームを書き、その左に妻の名前だけを添える形です。

例えば「佐藤太郎・花子」と記せば、同じ家庭からの香典であることが一目で分かります。妻の名字を省略する理由は、夫婦が同一世帯であることを示すためで、形式的にも一般的です。

ただし、妻が自分の名字を名乗っている場合や、別姓の夫婦では両方ともフルネームを並べて書くのが望ましいです。このように世帯の事情に合わせた柔軟な対応が、相手への配慮につながります。

兄弟で連名にする場合

兄弟で連名にする場合は、それぞれのフルネームを並べて書くのが基本です。縦書きでは右から年長者、左に年少者の順に記すのが自然で、礼儀としても整った印象を与えます。

例えば「田中一郎・二郎・三郎」と記せば、兄弟で連名にしたことが分かりやすく伝わります。

兄弟が成人してそれぞれ独立した家庭を持っている場合は、夫婦連名ではなく個人単位でフルネームを並べる形になります。人数が多い場合には、3人までを表に書き、残りは別紙を添える方法をとるのが実務的です。

親子で連名にする場合

親子で香典を差し出す場合は、状況に応じて書き方が異なります。未成年の子どもと一緒に出す場合は、親の名前のみを書くのが一般的です。

これは、未成年が独立して金銭を差し出す立場にないと考えられるためです。例えば夫婦と子ども1人の場合でも「佐藤太郎・花子」とし、子どもの名前は省略することが多いです。

一方で、成人した子どもと親が一緒に香典を出す場合には、フルネームで並べて記します。この場合も縦書きなら右側に親、左に子どもを配置する形が自然です。例えば「鈴木一夫・二郎」とすれば、親子で出したことが明確になります。

友人同士で連名にする場合

友人同士で香典を連名にする場合は、関係性が世帯や血縁に基づかないため、フルネームを並べるのが基本です。

縦書きでは右から順に記入しますが、順序は年齢や関係性によって決めるのではなく、五十音順で並べると公平で分かりやすくなります。

例えば3人の友人であれば「伊藤健一・佐々木大輔・鈴木洋平」といった具合に書きます。人数が4人以上になる場合は、代表者1人の名前を書き「外一同」とする方法を選び、別紙で全員の名前を添えると遺族にとっても確認しやすいです。

友人同士の場合は人数が増える傾向があるため、整った形にまとめる工夫が大切です。

香典を連名にする際の注意点

香典を連名で差し出す場合、名前の書き方や記入箇所を誤ると遺族に混乱を与えることがあります。特に代表者を立てる場合や、中袋への記入、人数が多い場合の別紙対応などは、正しいルールを知っておくことが大切です。ここでは、実際に香典を連名で包む際に押さえておくべき注意点を解説します。

代表者名と外袋への書き方

複数人で香典を連名にする際には、外袋の表面に全員の名前を書くか、代表者の名前を記して「外一同」と添える方法があります。

少人数であれば全員のフルネームを記入しても問題ありませんが、4人以上になると外袋に全員の名前を書くのは見づらくなるため、代表者方式が推奨されます。

例えば、職場の同僚5人で香典をまとめる場合は、外袋に「田中太郎 外一同」と記し、誰が含まれているかは中袋や別紙で補足します。

この方法なら見栄えも整い、遺族が香典帳に記録する際にもスムーズです。代表者を決めるときは年長者や取りまとめ役が選ばれるのが一般的です。

中袋・中包みに書く場合のルール

香典袋には、外袋と中袋(中包み)がセットになっているものが多くあります。外袋に代表者名を記した場合でも、中袋には全員の氏名をきちんと書くのが基本です。金額を記す欄の裏や余白を利用し、フルネームで丁寧に記入します。

また、全員の住所を書く必要はなく、代表者のみ住所を記載すれば十分です。遺族は香典返しや礼状を送る際に住所を参考にするため、代表者の情報があれば対応できます。

友人同士や会社の同僚など、香典返しを辞退するケースでは、住所の記載を省略して名前のみとする場合もあります。

人数が多いときは別紙を添える方法

香典を連名で出す人数が多い場合、外袋や中袋に全員の名前を書ききれないことがあります。その場合は、別紙に全員のフルネームを記して中袋に同封するのが適切です。

このとき、外袋には代表者の名前と「外一同」と書き、別紙に名簿を添えることで、遺族が誰からの香典か正確に把握できます。

例えば、町内会や趣味のサークルなどで10人以上が連名する場合、別紙対応が最も分かりやすいです。別紙は白い便箋や清書用の紙を使用し、筆ペンや黒インクで丁寧に書きます。人数が多くても読みやすく整理されていることが、遺族への大きな配慮となります。

まとめ

香典を連名で差し出す際には、名前の書き方や人数に応じた工夫が必要です。少人数なら全員の名前を記すことができますが、人数が増える場合は代表者方式や別紙を活用するのが実務的です。外袋には代表者や連名を明記し、中袋や別紙で補足することで、遺族が混乱せずに受け取れるようになります。

香典は故人を悼み、遺族を支える気持ちを示す大切なものです。その思いが正しく伝わるように、基本マナーを守りつつ、相手にとって分かりやすく丁寧な記し方を心がけることが重要です。