葬儀でネックレスは必要?真珠の意味とつけない時の対応法

お葬式の装いで意外と迷うのがネックレスです。真珠が定番と言われる一方で、「持っていないけれど失礼にならない?」「つけない方がいい?」と戸惑う方も少なくありません。

この記事では、葬儀にふさわしいネックレスの選び方と、用意できない場合の正しいマナーを紹介します。

葬儀で身につけるネックレスの基本マナー

葬儀やお葬式に参列する際、喪服と同じくらい注意したいのがアクセサリーのマナーです。特にネックレスは顔周りを彩るため目立ちやすく、選び方によっては「不謹慎」と受け止められることもあります。ここでは、葬儀でのネックレスの基本マナーについて、具体的に解説します。

葬式にふさわしいネックレスの種類とは

一般的に葬儀で身につけるネックレスとして最も適しているのは、一連の真珠(パール)のネックレスです。真珠には「涙の象徴」という意味が込められており、古くから悲しみを表す装飾品として弔事にふさわしいとされてきました。

色はホワイトパール、または落ち着いた印象を与えるグレーやブラックパールが選ばれます。

また、長さについても40cm前後の「プリンセスライン」と呼ばれる短めの長さが好まれます。首元に収まり、派手さを抑えた印象を与えるからです。宝石や金属の装飾を多用したネックレスではなく、シンプルで控えめなデザインを選ぶことが大切です。

避けるべきデザインや素材

葬儀の場では華美な装飾は避けるのが基本です。以下のようなネックレスは不適切とされます。

- 二連以上のパールネックレス(「不幸が重なる」と連想されるため)

- 大粒のパール(存在感が強く華やかに見えるため)

- ダイヤモンドやカラーストーンを使ったネックレス(光を反射して派手に映るため)

- ゴールドやシルバーのチェーンネックレス(慶事向きとされ、弔事には不向き)

たとえば普段使いのアクセサリーの延長で、ファッション性を重視した大ぶりなデザインを身につけてしまうと、遺族や参列者から「場にそぐわない」と思われてしまう可能性があります。

葬式は故人を悼む場であるため、あくまでも「控えめで目立たない」ことを意識するのが基本です。

ネックレスをつけないのは失礼にあたる?

「ネックレスを持っていないけれど、つけないと失礼になるのでは?」と心配される方も少なくありません。結論から言えば、ネックレスをしていなくても失礼にはなりません。むしろ、無理に場にそぐわないアクセサリーを着けるよりは、何もつけない方が適切です。

特に急な葬儀で準備が整わない場合、無理にパール以外の装飾品を選ぶ必要はありません。喪服だけで参列しても十分にマナーを守っていると受け止められます。

実際に葬儀業界でも「必ずネックレスが必要」という決まりはなく、あくまで身だしなみを整える一つの要素として推奨されているにすぎません。

ただし、女性の場合は顔まわりが寂しく見えることを気にされる方もいるため、可能であればシンプルな一連パールを用意しておくと安心です。最近では葬儀用アクセサリーとして手頃な価格帯の商品も多く販売されており、万一に備えて1本持っておくのもおすすめです。

真珠(パール)のネックレスが定番とされる理由

葬儀におけるネックレスといえば、まず思い浮かぶのが真珠(パール)です。実際、葬式やお葬式の場で最も多く選ばれているのは一連のパールネックレスであり、その定番ぶりには歴史的な背景や文化的な意味があります。ここでは、なぜ真珠が葬儀にふさわしいとされるのかを解説します。

真珠が喪の場に選ばれる意味

真珠は古くから「涙の象徴」とされてきました。丸く透明感のある輝きが、まるで涙のしずくを思わせることから、悲しみを表現する装飾品として弔事に適していると考えられているのです。そのため、真珠を身につけることは「故人を悼む気持ちを静かに表す」ことにつながります。

また真珠は宝石の中でも控えめな輝きを放つため、華美になりすぎず、厳粛な場である葬儀の雰囲気に調和します。これは他の宝石にはない特徴であり、真珠が葬儀用アクセサリーとして広く受け入れられてきた理由のひとつです。

色はホワイト・グレー・ブラックが基本

葬儀で使用される真珠の色は、ホワイト・グレー・ブラックが基本とされています。ホワイトは清廉さや純粋さを表し、グレーやブラックは落ち着きと厳粛さを表現します。いずれも故人への敬意を表す色としてふさわしいとされています。

一方で、ピンクやゴールドなど華やかな色合いの真珠は慶事向けとされ、葬儀には不適切と考えられます。

実際に、年配の方や葬儀業界の関係者から「色付きパールは場違い」と指摘されるケースもあるため、避けるのが安心です。

二連や大粒パールが避けられる理由

パールネックレスを選ぶ際には、デザインにも注意が必要です。代表的なのが「二連以上のネックレスを避ける」というマナーです。二連は「不幸が重なる」という意味を連想させてしまうため、弔事では避けるのが通例です。

また、大粒のパールも葬儀の場では不向きとされています。大粒の真珠は存在感が強く、どうしても華やかさが際立ってしまうため、控えめさが重視される葬儀の場には合いません。直径7〜8mm前後の標準的なサイズが最も安心して使える選択肢です。

実際の例として、フォーマルショップや百貨店で販売されている「弔事用パール」は、ほとんどが一連・7〜8mmサイズ・ホワイトかグレーといった仕様になっています。

これは長年のマナーが反映された標準仕様であり、多くの人が安心して選べる基準となっています。

このように真珠はその象徴的な意味や落ち着いた色合いから、葬儀にふさわしいネックレスとして広く認知されています。初めて葬儀に参列する方も、「パールを選べば間違いない」と覚えておくと安心です。

ネックレス以外のアクセサリーの注意点

葬儀の場ではネックレスだけでなく、その他のアクセサリーにも注意が必要です。小物ひとつで印象は大きく変わり、場合によっては「派手すぎる」「場違い」と思われてしまうこともあります。ここでは、ピアスやイヤリング、指輪、ブレスレットといったアイテムのマナーについて解説します。

ピアス・イヤリングのマナー

葬儀で身につけるピアスやイヤリングは、一粒の真珠や小さなダイヤモンドなど、非常に控えめなものに限られます。大ぶりのフープタイプや揺れるデザインは目立ちやすく、不適切とされます。特にカラーストーンや煌びやかな装飾は避けましょう。

耳元が何もないと寂しいと感じる方は、小粒のパールピアスを選ぶと安心です。実際に多くの弔問者がシンプルなパールのピアスを身につけており、自然に喪服と調和します。

穴を開けていない場合はイヤリングでも構いませんが、やはりシンプルなものを心がけることが大切です。

指輪・ブレスレットはどうするべき?

指輪については、結婚指輪のみを着用するのが一般的です。華美な宝石付きの指輪や複数のリングを重ねづけするのは避けましょう。結婚指輪は「故人との縁を大切にする自分の姿勢」とも受け取られるため、外す必要はありません。

ブレスレットは基本的に着用しないのが無難です。手元は焼香や合掌で注目されるため、装飾があると悪目立ちする可能性があります。

宗教的な意味を持つ数珠は別で、仏式の葬儀に参列する場合は数珠を持参するのが望ましいとされています。数珠は「仏様や故人への敬意を表す道具」であり、アクセサリーとは異なる扱いになります。

アクセサリーをつけない場合の印象

「アクセサリーを何もつけないのは失礼なのでは?」と不安に思う方もいますが、実際には何もつけないこと自体がマナー違反になることはありません。むしろ、派手なものを無理につけるよりも、全くつけない方がふさわしいとされています。

たとえば急な訃報で真珠のネックレスやピアスを用意できない場合でも、喪服を着用して参列すれば十分に礼を尽くした姿と見なされます。葬儀の本質は「故人を悼む心」であり、装飾品の有無で参列の真心が左右されることはありません。

一方で、年配の方や地域によっては「女性はパールを身につけるのが望ましい」と考える方もいます。

今後も葬儀に参列する可能性があるなら、一連のパールネックレスと小粒のピアスを揃えておくと安心です。必要に応じて最低限のセットを用意しておくことで、急な葬式にも慌てず対応できるでしょう。

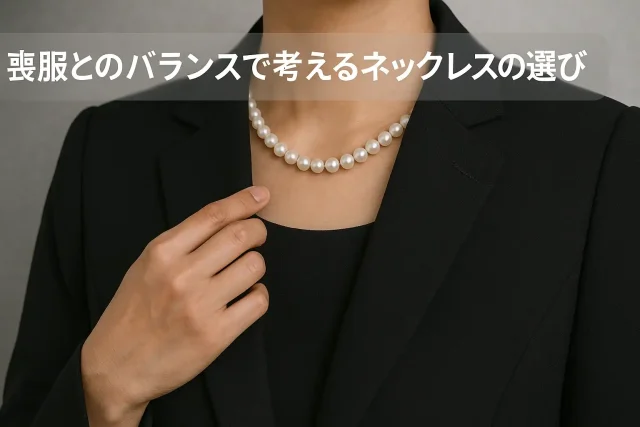

喪服とのバランスで考えるネックレスの選び方

葬儀における服装は、全体の調和がとても重要です。特に女性の喪服とネックレスの組み合わせは印象を左右しやすく、控えめでありながらもきちんとした雰囲気を整えることが求められます。ここでは、喪服の種類や年代に応じたネックレス選びのポイントを紹介します。

女性の喪服に合わせるネックレス

女性が着用する喪服は大きく分けて「ワンピース」「アンサンブル」「和装」に分けられます。洋装の喪服に合わせるネックレスは、一連の真珠ネックレスが基本です。首元にほどよく収まる長さ(プリンセスラインと呼ばれる40cm前後)が最も調和します。

ワンピースやアンサンブルの喪服はシンプルなデザインが多いため、控えめなパールを身につけることで「きちんと感」が演出できます。

一方、胸元が詰まったデザインでは短めのネックレスが映えます。逆に、胸元が開いたデザインに長いネックレスを合わせると派手に見えてしまうため注意が必要です。

和装の場合のアクセサリー事情

和装の喪服では、基本的にアクセサリーを身につけないのがマナーとされています。特に真珠のネックレスは洋装に合わせるものであり、和装との組み合わせは避けられる傾向があります。耳元や指先も同様で、装飾を加えずに清らかさを重視するのが一般的です。

ただし現代では、洋装の文化が広まっていることもあり、地域や世代によっては小粒のパールピアス程度であれば許容されることもあります。もし和装で参列する場合は、事前に親族や地域の慣習を確認しておくと安心です。

年代別に見た身だしなみのポイント

年代によって求められる印象も少しずつ異なります。例えば、20〜30代の若い世代は落ち着きを意識するため、やや小粒(6〜7mm)のパールが上品で適しています。派手さを抑えつつ、清楚な印象を与えることができます。

40〜50代では、標準的なサイズ(7〜8mm)のパールが最も多く選ばれています。華美になりすぎず、それでいて年齢に見合った存在感を演出できるからです。

60代以上になると、やや大きめ(8〜9mm)のパールでも自然に馴染みます。長年の経験や年齢に見合った落ち着きを表現できるため、違和感なく着用できます。ただし、大粒すぎるもの(二桁mmサイズなど)は避けた方が無難です。

このように、喪服とネックレスのバランスは「服装の形」「和装か洋装か」「年代」によって少しずつ変わります。大切なのは、故人を偲ぶ気持ちがきちんと伝わる装いであることです。

過度に華美にならず、控えめで落ち着いた印象を意識することが、マナーとしても安心できる選び方につながります。

ネックレスを用意できないときの対応方法

訃報は突然届くものです。特に遠方から急いで駆けつける場合や、まだ弔事用のアクセサリーを持っていない若い世代では、「ネックレスがないけれど大丈夫だろうか」と不安に思う方も多いでしょう。

結論から言えば、無理に身につける必要はなく、何もつけないことが失礼にあたることもありません。ここでは、ネックレスを用意できない場合の考え方と代替策について解説します。

無理につけるよりも「控えめ」を優先する

葬儀において重視されるのは、故人を偲ぶ気持ちと全体の調和です。したがって、場にふさわしくないアクセサリーを無理につけるよりも、あえて何もつけない方がマナーにかなうとされています。

たとえば華美なデザインのネックレスや、カラーストーン・ゴールドチェーンを身につけてしまうと、かえって周囲の目を引いてしまい、礼を欠く印象になりかねません。

そのため「持っていないからどうしよう」と慌てるよりも、シンプルな喪服のみで参列することが最も無難です。実際に葬儀業界でも「ネックレスは必須ではない」という意見が主流であり、遺族も参列者の装飾品を細かく確認することはほとんどありません。

貸し出しやレンタルを利用する方法

どうしても気になる場合は、葬儀社やフォーマル専門店でアクセサリーをレンタルするという選択肢もあります。

葬儀社の中には喪服と合わせてパールネックレスを貸し出してくれるところもあり、急な参列でも安心です。また、都市部の百貨店やフォーマルショップでは「弔事用アクセサリーの一時レンタルサービス」を行っている場合もあります。

例えば、喪服一式をレンタルする際にネックレスやバッグ、靴もセットで借りられるプランを利用すれば、手間なく一通りの準備が整います。購入するほどではないけれど備えておきたい方には有効な方法です。

急な葬儀で最低限押さえておくべき点

もしネックレスを用意できなくても、以下の点を押さえておけば安心して参列できます。

- 喪服は黒を基調としたフォーマルなものを着用する

- バッグや靴は黒の無地で光沢を抑えたものを選ぶ

- 髪型やメイクは控えめに整える

- アクセサリーは無理に着けず、清潔感を大切にする

これらを守れば、ネックレスがなくても十分に礼を尽くした装いになります。実際に、年配者や地域の慣習に敏感な場であっても、喪服が整っていれば「きちんとしている」と受け止められることがほとんどです。

長期的には、一連の真珠ネックレスを1本持っておくと安心ですが、急な葬儀では無理に購入や着用を考えなくても大丈夫です。大切なのは外見よりも気持ちであり、故人への敬意を示す姿勢が最も重要視されます。

まとめ|葬儀にふさわしいネックレスの選び方と心構え

葬儀にふさわしいネックレスは、一連の真珠(パール)でホワイト・グレー・ブラックが基本とされています。

二連や大粒、カラーストーンやダイヤ入りのものは華美とされ不向きです。ネックレスを持っていなくても失礼にはあたりませんので、無理につけるよりは控えめな装いを優先するのが安心です。

また、ピアスやイヤリングは小粒のパール程度なら許容されますが、指輪は結婚指輪のみ、ブレスレットは避けるのが一般的です。和装の場合は原則アクセサリーを身につけず、洋装に合わせて真珠のネックレスを活用します。

今後の参列に備えて、一連のパールネックレスを一つ持っておくと安心ですが、何より大切なのは「故人を偲ぶ心」と「控えめな身だしなみ」です。迷ったときは「派手ではないか」「敬意が伝わるか」を基準に考えると失敗がありません。