葬式の持ち物チェックリスト女性版|必須アイテムと安心準備を解説

初めて葬式に参列する女性の多くが不安に思うのが「持ち物」です。香典や数珠、黒いバッグなど基本的なものは想像できても、「他に何を準備すればいいのか」「忘れ物をして失礼にならないか」と迷う方は少なくありません。

特に女性は身だしなみに関わる小物が多いため、事前の確認が安心につながります。この記事では、葬式に必須となる持ち物、女性ならではのポイント、忘れやすい小物、そして当日役立つチェックリストをわかりやすくまとめました。これを読めば、葬式当日も慌てず落ち着いて参列できる準備が整います。

女性が葬式に持っていくべき持ち物一覧とチェックリスト

葬式に参列する際、女性は男性に比べて服装や小物に気を配る場面が多くなります。特に持ち物は「必須のもの」と「あると安心なもの」を事前に整理しておくことが大切です。香典や数珠といった基本的な持ち物はもちろん、バッグや財布などの小物もマナーに沿ったものを選ばなければなりません。ここでは、女性が葬式で必ず持っていくべき基本的な持ち物を整理し、チェックリスト形式でわかりやすく紹介します。

- 香典と袱紗(ふくさ)

- 数珠

- 黒無地のハンカチ

- 黒いフォーマルバッグ

- 必要最小限の中身に整えた財布

これらを準備しておくことで、葬儀の場でも落ち着いて参列でき、失礼のない振る舞いが可能になります。

葬式に必須となる女性の基本持ち物

ここからは、女性が葬式に参列する際に必ず持っていくべき持ち物を、それぞれの意味やマナーと合わせて解説します。初めての葬儀でも安心できるよう、実際の場面での注意点も踏まえて確認しておきましょう。

香典・袱紗(ふくさ)

香典は故人への供養と遺族へのお悔やみの気持ちを形にしたものです。香典袋はコンビニや文具店で手に入りますが、選ぶ際には表書き(水引の色や結び方)に注意が必要です。例えば、葬儀の場合は「御霊前」「御香典」と記載するのが一般的です。

香典袋をそのままバッグに入れるのはマナー違反とされるため、必ず袱紗に包んで持参します。袱紗は紫色が最も無難で、慶弔どちらにも使えます。受付で袱紗から香典を取り出し、両手で丁寧に差し出すことが基本のマナーです。

数珠とハンカチ

仏式の葬儀に参列する際は数珠を持参するのが一般的です。数珠は「仏具」であり、祈りの道具でもあるため、借りたり使い回したりせず、できれば自分専用のものを用意しましょう。女性用は珠が小ぶりで、色は黒や白、紫系など落ち着いたものが適しています。数珠を持参することで、焼香や読経の場面でも礼を尽くせます。

また、ハンカチは黒や白の無地が基本です。レースや刺繍のある華美なデザインは避けましょう。涙をぬぐうためだけでなく、会場内で手を添えたりする際にも役立つため、清潔なものを1枚用意しておくと安心です。

黒いバッグと財布の準備

女性の持ち物で特に気を配りたいのがバッグです。葬式用には黒無地のフォーマルバッグを選ぶのが基本で、光沢のある素材や金具が目立つデザインは避けます。大きさはA5サイズ程度の小ぶりなものが適しており、香典、数珠、ハンカチが収まる程度で十分です。

財布も派手な色や大きすぎるものは避け、バッグに収まるように中身を最小限に整えておくことが大切です。参列前に不要なカードや領収書を整理しておくと、受付での動作もスムーズになります。

実際、受付の列で「香典袋がバッグから取り出しにくい」「財布がかさばって焦った」という声も多く、事前の準備が安心につながります。

このように、女性が葬式に参列する際の基本持ち物は、形式的なものだけでなく「落ち着いて行動できるための支え」にもなります。チェックリストで確認しながら準備を進めることで、当日も心に余裕を持って臨めるでしょう。

女性ならではの持ち物のポイント

葬式に必要な持ち物は男女で共通する部分もありますが、女性には特有の準備が求められる場面があります。特に服装や身だしなみに直結するアイテムは、忘れると不便に感じたり、周囲からの視線が気になることもあります。

ここでは、女性が葬式に参列する際に押さえておきたい持ち物のポイントを解説します。

ストッキングの替えと黒い靴

女性の葬式用装いに欠かせないのが黒いストッキングと靴です。ストッキングは伝線しやすいため、必ず予備を1足持参するのが安心です。会場に向かう途中で破れてしまった場合でも、すぐに履き替えられます。色は黒の無地で、光沢のないものを選ぶのが基本です。

靴は黒のシンプルなパンプスが基本です。ヒールは3〜5cm程度で、音が響かないタイプが望ましいとされています。エナメルなど光沢の強い素材や装飾のあるデザインは避け、「目立たず歩きやすい靴」を選ぶと安心です。長時間の移動や立ち姿勢が多いため、履き慣れた靴を準備することも大切です。

シンプルなアクセサリーや髪留め

女性の場合、アクセサリーや髪型も持ち物の一部として準備が必要です。基本的には装飾を控えるのがマナーですが、真珠のネックレスやイヤリングは「涙の象徴」とされ、葬式にふさわしいとされています。ただし、二連のネックレスは「不幸が重なる」と連想されるため避けるべきです。

髪留めやヘアゴムも派手なデザインは避け、黒や濃紺など落ち着いた色を選びましょう。特にロングヘアの方は、参列中に髪が乱れないようにまとめることが求められます。小さな黒いヘアピンやシンプルなバレッタをバッグに入れておくと安心です。

化粧直し用のメイク道具

葬式は長時間に及ぶことも多く、涙を流す場面もあります。そのため、最低限の化粧直しができるアイテムを準備しておくと安心です。特に必要とされるのは以下のものです。

- フェイスパウダーやあぶら取り紙(化粧崩れ防止)

- 口紅や色味を抑えたリップ

- 涙でにじんだ時のための綿棒やティッシュ

ただし、会場で化粧直しを行う際はトイレなどの控えめな場所を選び、派手な色や強い香りのアイテムは避けるのがマナーです。メイクは「清潔感を保ちつつ控えめに」を意識することで、落ち着いた雰囲気を演出できます。

このように、女性ならではの持ち物は「万が一のトラブルに備えるもの」と「身だしなみを整えるもの」に分けられます。どちらも事前に準備しておくことで、当日の不安を軽減し、葬儀に集中できる環境を整えることができます。

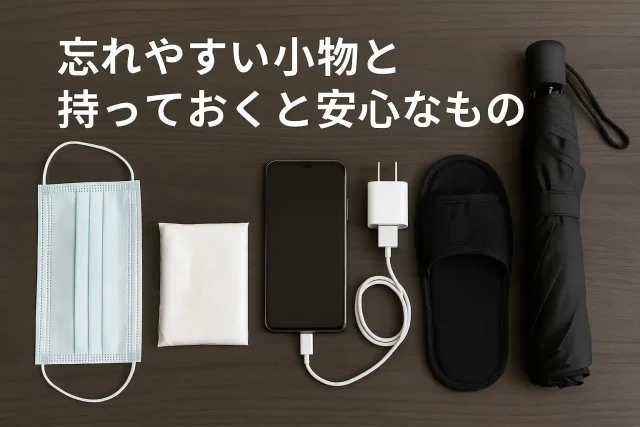

忘れやすい小物と持っておくと安心なもの

葬式に参列する際の基本的な持ち物は意識しやすい一方で、意外と忘れやすい小物があります。これらは必須ではないものの、持っていると当日安心できる便利なアイテムです。

特に女性の場合、身だしなみや長時間の参列に配慮した準備が役立ちます。ここでは「忘れやすいけれどあると便利」な小物を紹介します。

予備のマスクやティッシュ

近年の葬式ではマスクを着用するのが一般的になっています。会場によっては外すように指示される場合もありますが、清潔な予備のマスクを数枚用意しておくと安心です。

長時間の参列で湿ってしまったり、移動中に汚れてしまうこともあるため、替えを持っておくと快適に過ごせます。

また、ティッシュは涙をぬぐうだけでなく、会場でのちょっとした拭き取りにも役立ちます。ハンカチとは別に持っておくことで、衛生面や気持ちの切り替えに使えるので便利です。

スマートフォンと充電器

スマートフォンは連絡手段として欠かせません。葬儀場へのアクセス確認や、急な連絡対応にも必要です。忘れてしまうと移動や連絡に支障が出るため、必ずバッグに入れておきましょう。

さらに、モバイルバッテリーや充電ケーブルを一緒に持っておくと、長時間外出する場合でも安心です。

ただし、会場内ではマナーモードに設定し、操作は控えることがマナーです。特に女性の場合、小さなバッグに収納する際は充電器を忘れがちなので、出発前に確認することをおすすめします。

傘や折りたたみスリッパ

葬儀は天候に関係なく行われるため、雨の日には傘が必須です。黒や紺など落ち着いた色合いの折りたたみ傘を持参すれば、突然の雨にも対応できます。ビニール傘でも差し支えはありませんが、なるべく派手な柄は避けましょう。

また、折りたたみスリッパも女性にはおすすめの持ち物です。斎場や寺院では靴を脱いで上がる場面があり、備え付けのスリッパは数が限られていることもあります。

黒やグレーのシンプルなスリッパをバッグに入れておけば、安心して式に臨めます。特にヒール靴で参列する女性にとって、スリッパは足を休めるためにも役立ちます。

このように、忘れやすい小物は「なくても困らないが、あると安心できるもの」です。当日の慌ただしさで忘れてしまいがちなので、事前に小物用ポーチを用意してまとめておくと、忘れ物防止につながります。

女性の持ち物マナーで気をつけたいこと

葬式の持ち物は「何を持つか」だけでなく、「どのようなものを選ぶか」も重要です。特に女性の場合、小物一つで印象が大きく変わるため、マナーに沿った持ち物を意識することが大切です。ここでは、女性が持ち物を準備する際に気をつけたいポイントを整理しました。

派手な色や柄物は避ける

葬式は厳粛な場であり、華やかさは不要です。バッグやハンカチ、ストッキングなどはすべて黒や白など落ち着いた色を選びましょう。特にハンカチは「白地に黒いレース」などでも華美に見える場合があり、無地の黒または白を選ぶのが無難です。

また、バッグや靴に柄や装飾があると、会場で浮いてしまうことがあります。派手な色やデザインは「弔意を欠いている」と捉えられることもあるため、避けるのが安心です。

ブランドロゴや光沢の強い小物は控える

高級ブランドのバッグや財布は一見フォーマルに見えても、大きなロゴや金属装飾が目立つものは葬式には不向きです。「質素さ」と「控えめさ」が大切であり、華やかさを演出するような小物は避けるべきです。

特に黒のバッグでもエナメル素材やラメ入りのデザインは光沢が強く、場の雰囲気にそぐわない場合があります。シンプルな布製やマット調の素材を選ぶことで、落ち着いた印象になります。

バッグのサイズと中身の整理

葬式用バッグは小ぶりなものが基本ですが、荷物を詰め込みすぎると不格好になり、必要なものを取り出しにくくなります。香典、数珠、ハンカチ、財布が入る程度のサイズが適切です。それ以外の荷物はサブバッグに分けるとスマートに見えます。

サブバッグを使う場合は、黒や紺などの無地で布製のものを選ぶと違和感がありません。派手なエコバッグや紙袋は避けましょう。また、スマートフォンや充電器などの小物は、ポーチにまとめておくと整理しやすくなります。

さらに、「会場で取り出すのは必要最小限」という意識も大切です。受付では香典、式中は数珠やハンカチ程度が使われるため、バッグの中身を整理しておくことで落ち着いた所作につながります。

このように、女性の葬式持ち物は「見た目の控えめさ」と「中身の整理」がマナーの要点です。華美さを避け、シンプルで実用的な持ち物を選ぶことで、遺族や参列者に対して誠意ある姿勢を示すことができます。

持ち物をスムーズに確認できる女性向けチェックリスト

忙しい葬式当日の朝は、持ち物の確認をしている余裕がない場合も多く、つい忘れ物をしてしまいがちです。女性は服装や身だしなみに関する持ち物が男性より多いため、チェックリストを使って事前に確認しておくと安心です。

ここでは、女性向けの持ち物を「必須アイテム」「便利アイテム」「移動・宿泊時の追加アイテム」に分けて整理しました。

当日の朝に確認すべき必須アイテム

まずは最低限持っていなければならない必須アイテムです。これが揃っていれば、基本的なマナーを守って葬式に参列できます。

- 香典と袱紗(紫色や黒無地のものが無難)

- 数珠(仏式の場合必須)

- 黒または白の無地ハンカチ

- 黒のフォーマルバッグ

- ストッキング(着用+予備1足)

- 黒い靴(シンプルで光沢のないパンプス)

これらは忘れてしまうと式中に不便や失礼につながるため、出発前に必ず確認しましょう。

バッグに入れておくと便利なもの

必須ではありませんが、持っていると安心できる便利アイテムもあります。特に女性の場合は長時間の参列や移動を考えると役立つことが多いです。

- 化粧直し用のコンパクトやリップ

- 予備のマスクやティッシュ

- 折りたたみスリッパ

- モバイルバッテリーや充電ケーブル

- 黒や紺の折りたたみ傘

これらを持っておくと、急なトラブルや体調の変化にも対応でき、余裕を持って式に臨めます。

移動や宿泊がある場合に追加したい持ち物

遠方への参列や宿泊を伴う場合は、通常よりも多くの持ち物が必要です。女性ならではの配慮も必要になるため、以下を参考に準備しましょう。

- 替えのストッキングや下着類

- シンプルな寝巻きや部屋着

- 最低限の基礎化粧品とメイク道具

- 常備薬やサプリメント

- サブバッグ(黒や紺など落ち着いた色)

特に宿泊が伴う場合、化粧品や着替えを忘れると身だしなみに支障が出ます。荷造りの段階で一度リスト化し、前日に最終確認するのが理想です。

このように、チェックリストを活用すれば持ち物の確認がスムーズになり、当日の慌ただしさでも落ち着いて準備ができます。「必須+便利+追加アイテム」の3段階で整理することが、女性にとって安心できる参列準備のコツです。

まとめ:女性の葬式持ち物は「基本+安心アイテム」で準備を整えよう

女性が葬式に参列する際の持ち物は、香典・袱紗、数珠、ハンカチ、黒いバッグや靴といった基本的なアイテムが最優先です。これらを忘れなければ、最低限のマナーは守ることができます。

さらに、女性ならではの準備としてストッキングの替えや髪留め、シンプルなアクセサリーを用意しておくと安心です。涙や長時間参列に備えて、化粧直し用のアイテムを最小限持っておくのも良いでしょう。

また、マスクやティッシュ、折りたたみスリッパや傘、モバイルバッテリーなど「あると便利な小物」を加えておくと、不意のトラブルにも落ち着いて対応できます。

大切なのは、派手さを避け、シンプルで控えめな持ち物を選ぶことです。チェックリストを活用し、必須+安心アイテムを整理して準備すれば、当日も心に余裕を持って故人を偲ぶことができるでしょう。